|

|

|

Hauptseite |

|

Übersicht |

|

Chemie |

|

Tipps |

|

Erfahrungen |

|

Meer |

|

Software |

|

Bauanleitungen |

|

Links |

|

|

|

Awards |

|

Datenschutz/Impressum |

|

Kontakt |

|

Echo |

|

|

Bauanleitungen und Basteltipps Bau eines einfachen Photometers

bis 10 mal genauer und bis 5 mal empfindlicher messen

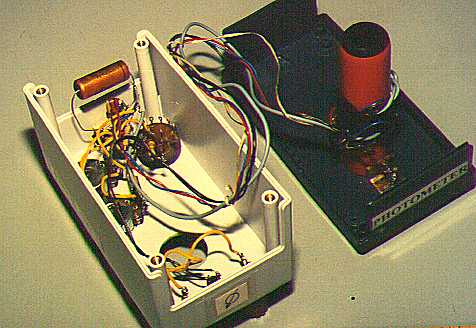

Diese Bauanleitung erschien in etwas adaptierter Form in der Zeitschrift "Aquarium Heute" Nummer 2 und 3 - 1999 sowie anschliessend in der italienischen Ausgabe der Zeitschrift. Die Anleitung wurde aktualisiert und ergänzt. Der Bau ist Ihnen zu komplex ? Die Kalibrierung zu aufwändig ? Das fertige Fotometer in einer weiterentwickelten Ausführung und fertig kalibrierten Tests gibt es hier: Fotometersets im Wasserpantscher-Shop Teil1 - Allgemein: In welchem Aquarium ist der Nitratwert rascher angestiegen ? In einem Becken misst man so 40 bis 70 mg/Liter - im anderen Becken wohl so 30 bis 80 mg/Liter - oder sind es vielleicht doch nur 20 mg/Liter - wenn man den Messbecher etwas schräg hält könnten es auch gar so 90 mg/Liter sein - bei ganz starkem Licht sind es vielleicht nur 20 mg/Liter ..... es sind 27 Milligramm pro Liter plus minus 5 Prozent ... hat nicht jeder schon mal gedacht, dass so eine Bestimmung super wäre ? .........Ich schon seit Jahren und jetzt habe ich mir mal die Zeit genommen ein möglichst einfaches und billiges Gerät zu konstruieren, das diese Bestimmungen möglich werden lässt. Wer hat nicht schon das Problem gehabt, aus den Farbtafeln oder den unterschiedlichen Farbveränderungen bei vielen aquarienchemischen Messungen nicht richtig schlau zu werden. Sei es, dass der Unterschied von einer zur nächsten Farbstufe praktisch unmöglich zu unterscheiden ist, oder die Angaben (wenn keine Farbtafel vorhanden - wie hier bei den Eigenbautests) sehr unterschiedlich ausgelegt werden können ("eben noch sichtbar ..., leicht ... stark ...") oder auch, dass die unterschiedliche Beleuchtung ganz andere Farbwerte ergibt und schließlich ist ja auch nicht jeder mit einem "Adler-Sehvermögen" ausgerüstet ...Fehler von "nur" 200 Prozent bei der Bestimmung sind da schon gering... Dieser Nachteil der Farbvergleiche wird dann besonders lästig, wenn man z.B.: Auswirkungen von irgend welchen Pflegemaßnahmen ("Zaubermittel", Filteranlage, Wasseraufbereitung usw. ) beobachten will. Jetzt ist es so, dass z.B.: die Veränderung des Nitratwertes oder die Tendenz dazu erst nach Wochen gemessen werden kann, weil die Stufung des Tests etwa eben nur z.B. 1 - 3 - 10 - 30 - 100 mg/Liter umfasst (oder auch weniger) und eine Veränderung des Wertes von 20 Milligramm auf z.B. 25 in keiner Weise mehr unterscheidbar ist. Oder man will die Auswirkung von Fütterungsmaßnahmen auf den Phosphatgehalt messen - derzeit nicht möglich, weil die Stufung viel zu grob ist. Eine Möglichkeit ist, durch genaue Testlösungen mit bekanntem Wert mehrere Messungen durchzuführen und dann mit der Farbe des zu messenden Aquarienwassermessergebnis zu vergleichen. Dadurch wird die Genauigkeit und die Sicherheit der Messung schon erhöht. Der Aufwand dafür ist aber beachtlich.  waagrecht: mg/Liter - senkrecht: Digitalanzeige So eine Ablesegenauigkeit wird das beschriebene Gerät haben... (Nitrat) Nun und eine sehr elegante Möglichkeit sind nun solche Photometer, die nach dem Belichtungsmesserprinzip ganz objektiv einen Messwert ergeben, der einem genauen Messwert der zu messenden Stoffe zugeordnet werden kann. Sieht man sich um, was solche Geräte kosten, so wird wohl jeder Süsswasseraquarianer und auch so ziemlich jeder - an höhere Ausgaben "gewöhnte" - Salzwasserquarianer sich traurig abwenden ..... Zum Projekt: Es sollte ein Gerät werden, das Jedermann mit etwas handwerklichem Geschick nachbauen kann. Damit fiel die Verwendung von Spezialbauteilen und Spezialmaschinen für die Herstellung aus. Mehr als Handwerkzeug und Bohrmaschine sowie Lötkolben sollten nicht dafür erforderlich sein. Es sollte so billig und einfach wie möglich sein und beim Aufbau keine Spezialkenntnisse erfordern. Mit all diesen Vorgaben sparte ich dann an den ersten Vorstellungen Bauteil um Bauteil ein, bis es wirklich nicht mehr einfacher ging - das Ergebnis ist vor ein paar Tagen fertig geworden (seinerzeit) und wird nun kontinuierlich hier laufend hochgeladen. Nach der Beschreibeung könnten dann aber auch weniger geübte Bastler das Gerät bauen - Anfragen natürlich wie üblich gerne hier. Gleich vorweg: Wo nichts ist, kann das Gerät auch nichts anzeigen - das heißt die Empfindlichkeit (kleinster zu messender Wert, wo gerade noch eine Farbe zu erkennen ist) wird deswegen nicht besser. Man kann eben aber dann einen genauen zweifelsfreien Wert ablesen. Das Gerät kostet etwa (je nachdem was man alles neu kaufen muss) so zwischen 20 und maximal 40 Euro, die Herstellungsdauer ist ein paar Stunden. So sieht das Photometer nach meiner Bauanleitung aus ...  Das Prinzip: ... ist das des Belichtungsmessers, wobei das Problem der Nullstellung und der konstanten reproduzierbaren Anzeige zu lösen ist.  Man macht also mit Tropftests eine Messung und gibt die gefärbte Flüssigkeit ins Fotometer und liest ab (Millivolt) und schaut in einer Kurve den entsprechenden Wert des gemessenen Stoffs nach. Die erreichbare Genauigkeit ist besser als 5 Prozent und somit etwa 5 mal so genau wie mit dem visuellen Vergleich mit einer Farbskala der Tropftests. Teil 2 - Die einfache Schaltung Von den ersten Überlegungen ist weniger als die Hälfte an Bauteilen übriggeblieben - und es funktioniert doch :-) Somit die Schaltung samt Erklärung:   die sehr gut gelungene Zeichnung der Schaltung wurde mir von Armin Richter übersandt - danke ! (Anmerkung: das Bild ist verkleinert dargestellt - wenn erforderlich herunterladen und ausdrucken) Zum Lesen einer Schaltung: Die schwarzen Linien stellen Drahtverbindungen dar, wo ein schwarzer dickerer Punkt zu sehen ist. Werden die Drähte leitend verbunden (löten) Die verschiedenen Symbole stellen die Bauteile dar und es sollte aus der Beschriftung hervorgehen um welche es sich handelt (bzw. aus der Textbeschreibung). Von links nach rechts fortschreitend: Ganz links ist die Buchse für ein kleines Steckernetzteil mit 12 Volt Ausgangsspannung (Gleichspannung oder pulsierende Gleichspannung) eingezeichnet. Damit bei verkehrter Polung nichts passieren kann, folgt dann in der Plusleitung eine Diode 1N4007 oder ähnlich (nur in einer Richtung stromleitend). Anschließend kommt noch ein Elektrolytkondensator 470 Mikrofarad / 40 Volt, der die eventuell pulsierende Gleichspannung noch glättet. Vor und nach dem 8-Volt 3-Punkt-Spannungsregler (kleinste Ausführung) kommt noch ein Kondensator von je 47 Nanofarad zwischen Plus und Minus. Vor dem Spannungsregler liegt noch über einen Vorwiderstand von 680 Ohm eine rote Leuchtdiode als Melder, dass das Gerät aktiv ist (Steckernetzteil angesteckt) - "Ein". Alles bisher war nur Spannungsversorgung und Meldung - jetzt kommt der tatsächliche Messkreis: Als Lichtsendeleuchtdiode könnte man grundsätzlich eine "weiße" Leuchtdiode verwenden (links von dem "M"), deren Spektrum mehrere Farben enthält; diese ist nur ganz schön teuer und auch nicht notwendig. Nach etlichen Versuchen erwies sich von den gängigen Leuchtdioden eine grüne kleine Leuchtdiode mit Durchmesser von 2,7 Millimeter für den Zweck geeignet. Bei rötlichen und bläulichen Färbungen des Untersuchungswassers zeigte sich die Empfindlichkeit höher als bei einer gelben oder roten Leuchtdiode. Der Vorwiderstand hat 330 Ohm und mindestens ein Watt Belastbarkeit, was den Zweck hat, dass sich der Widerstand im Betrieb praktisch nicht erwärmt und so die Leuchtdiode immer mit der selben Lichtstärke leuchtet. Die Lebensdauer der Leuchtdiode sollte bei den etwa 15 Milliampere, die durch sie fließen, einige Jahrzehnte sein.... Vollkommen temperaturunempfindlich ist diese einfache Schaltung natürlich nicht. Bei der späteren Messung wird das so umgangen, dass man entweder das Gerät rechtzeitig einschaltet oder dass man kurz vor der Messung die Nullstellung mit einer Blindprobe macht und gleich darauf die Messung, was einen eventuellen Fehler minimiert. Über den Küvettenhalter bzw. die Messstrecke ("M") wird noch später berichtet. Am anderen Ende der Messstrecke befindet sich ein "LDR" ein lichtempfindlicher Widerstand, der bei den hier vorliegenden Verhältnissen im beleuchteten Zustand (mit der grünen Leuchtdiode bei komplett zusammengebautem Gerät gemessen - siehe später) angeleuchtet etwa 10 Kiloohm Widerstand hat. Der LDR teilt sich die 8 Volt Spannung mit einem 10 Kiloohm Vorwiderstand. In der Mitte ist ein Punkt (A1) der Ausgangsklemme für das Digitalvoltmeter. Der zweite Punkt für das Messgerät (A2) wird durch einen Spannungsteiler gebildet, der von oben nach unten aus einem Vorwiderstand von 680 sowie zwei linearen Potentiometern (einstellbaren Widerständen) von 10 Kiloohm ("GROB") und 470 Ohm ("FEIN") gebildet wird. Die Klemme A2 liegt am Schleifer des 10 Kiloohm Potentiometers, das 470-Ohm Potentiometer ist als einstellbarer Widerstand (bis Null) geschaltet. Die Funktion ist nun so, dass das Gerät eingeschaltet wird und mit den Reglern "Grob" und "Fein" auf Nullausschlag des Digitalvoltmeters einjustiert wird (beide Spannungsteiler im selben Verhältnis der Widerstände...). Sodann kommt die gefärbte Messlösung zur Anwendung (aus normalen Tropftests), die den Widerstand des LDR erhöht und somit die Spannung Richtung Plus verschiebt - die Anzeige des Voltmeters geht von Null auf einen Messwert, der in der vorher kalibrierten Vergleichskurve abgelesen wird. So, wer schon die Bauteile besorgen will, hier noch die Stückliste aller notwendigen Bauteile für die Herstellung des Gerätes, samt den soweit möglich erhobenen Preisen. Gehäuse z.B. Conrad 520888-13 90x160x71 5,39 Euro Steckbuchsen z.B. Conrad 732316-13 Blau 1,09 (beachten dass klemmbar, billige Multimeter haben keine 4-mm-Anschlussstecker) > 2,18 Euro Digitalmultimeter z.B.: Conrad VC 555 120142-13 4,95 Euro Pot linear z.B. Conrad 445622-13 470 Ohm ±20% 1,29 Euro Pot linear z.B. Conrad 445665-13 10 kOhm ±20% 1,29 Euro Drehknöpfe z.B. Conrad 717606-13 Rot 0,59 Euro Led z.B. Conrad 184713-13 Grün 0,07 Led z.B. Conrad 184560-13 Rot 0,07 Fotowiderstand z.B. Conrad 145483-LM M 9960 5 x 5 mm 100 V 1,05 Euro Widerstand 680 Ohm 1/2 Watt (2 mal) z.B.: Conrad 405230-11 0,18 Euro Widerstand 330 Ohm 1/2 Watt z.B.: Conrad 405191-11 0,09 Euro Widerstand 10 Kilo Ohm 1/2 Watt z.B.: Conrad 405370-11 0,09 Euro Elko 470 µF 40Volt z.B.: Conrad 472530-11 0,28 Euro Kondensatoren 47 nF z.B.: Conrad 453340 0,21 Euro Steckernetzteil z.B. Conrad 518305-13 4,99 Euro (kann man in Billigshops noch günstiger bekommen) 3-Punkt - Spannungsregler z.B. Conrad: 183040-13 78L 08 8 V 0,46 Euro Diode 1 N 4007 z.B. Conrad 162272-LM 1 N 4007 1000 V 0,10 Euro Stecker für Netzteil 733121-13 Zentral Mono vorh. 0,79 Euro Schaltdraht Lötzinn ca. 1 Euro Das macht also 26,19 Euro aus- wenn man alles neu kaufen muss. Man kann noch etwas sparen, wenn man als Gehäuse eine geeignete Plastikdose verwendet und vielleicht sowieso schon wo ein Steckernetzteil oder auch ein kleines Vielfach-Digitalmessgerät hat. Über den Küvettenhalter (Röhre zur Aufnahme der Eprovetten für die Messung) kommt im nächsten Teil. Teil 3 - Küvettenhalter, Zusammenbau Der ist ein besonderes Problem, mit ihm steht und fällt die Genauigkeit der Anzeige. Wenn die Küvette im Halter nicht genau sitzt sondern beweglich ist, kommt es zu vollkommen unbrauchbaren Anzeigen, die um etliche Prozent variieren, was besonders um den Nullpunkt ein Problem darstellt. Nachdem Gardena die Produktpalette umgestellt hat und ausgesprochen Fotometeruntauglich wurde, begann die Suche nach einer geeigneten Halterung, wie vor Jahren als ich den ersten Prototyp baute, aufs Neue. Diesmal hatte ich noch mehr Glück – weil Steckmuffen für Elektroinstallationsrohre wird es wohl noch länger geben. Man kann auch den Körper einer Kunsstoffspritze verwenden wie es Olaf Deters in seinem Nachbau meines Fotometers beschreibt. Auf der Abbildung sieht man die Steckmuffen (10 Stück 16 Millimeter und 5 Stück 20 Millimeter – jede Packung weniger als 1,5 Euro in jedem Baumarkt). Wenn man nun 2 Stück 16-Millimeter Steckmuffen in eine 20 Millimeter Steckmuffe einschiebt, dann passen sie streng hinein und man kann sie auch noch festkleben. Die inneren Kunststoffanschläge und rauen Stellen werden mit einer groben Rundfeile so lange weggefeilt, bis das Reagenzglas oder Küvette mit leichtem Druck eingeschoben werden kann – darf keinesfalls wackeln. Das Ergebnis ist am Bildchen zu sehen. Man kann natürlich auch – wenn man die Möglichkeit hat – einen Drehteil aus idealerweise schwarzem Kunststoff drehen (lassen) – das dauert dann halt so eine Stunde wenn man’s wie ich aus einem vollen Kunststoffteil herausdreht – sieht aber dann sehr professionell aus. Zur Küvette und Halter:  Man sieht auch die Küvette abgebildet (eingeschoben). Es ist dies ein rohrförmiges Glasgefäß mit Schraubverschluss mit eben genau 16 Millimeter Durchmesser (außen). Es gibt verschiedene Ausführungen, wie abgebildet ist ideal geeignet, man kann die Küvette auch bequem aufstellen. Man bekommt sie in Chemikalienhandlungen, in Handlungen für Laborausrüstungen und auch so sollte auf Bestellung eine Lieferung möglich sein, da etliche größere Firmen welche vertreiben (Merck etc.). Man braucht an sich nur 2 Stück, aus Gründen der genauen Kalibrierung sollte man aber 4 oder 5 Stück nehmen (kommt noch später). Noch einfacher und billiger kann man Reagenzgläser mit 16 mm Außendurchmesser verwenden (achtung gibt es in verschiedenen Ausführungen – die Dickwandigen haben 16 Millimeter) Mit diesem Glasröhrchen "bewaffnet" habe ich dann in Baumärkten nach dem geeigneten Halter gesucht und gefunden (Steckmuffen). Wenn wer findet, kann man natürlich jedes andere geeignete Kunsstoffrohr (lichtundurchlässig !) in den richtigen Ausmaßen verwenden. Nach dem genauen ausfeilen wie zu Beginn besprochen, hat man das Wichtigste für die Genauigkeit schon hinter sich. Jetzt kommt die Befestigung des grünen LEDs (oder mehrere wenn man die Variante mit mehreren Leds baut) und des lichtempfindlichen Widerstandes LDR. Diese werden genau gegenüber angeordnet und in einer Höhe sodass bei eingesteckter Küvette das Loch etwa 2 Zentimeter über dem Küvettenboden zu liegen kommt. Man bohrt ein 2,5 - Millimeterloch gleich durchgehend quer durch das Rohr, so ist die Leuchtrichtung des LED garantiert in Richtung des LDR. Auf einer Seite passt dann streng der LED hinein (keine weitere Befestigung notwendig) – vor dem Einstecken des (oder der) Led steckt man die Glasküvette in das Rohr und so kann man garantiert eine eventuell zu weit ins Rohr reichende Leuchtdiode (Led) richtig positionieren; auf der anderen Seite kann man eventuell je für den LDR noch etwas aufbohren und dann rund um das Bohrloch mit einer kleinen Feile etwas die Wölbung des Rohres geradefeilen, so passt der LDR besser darauf und kann auch durch die aufgeraute Kunststofffläche etwa mit UHU hart oder ähnlichem Kleber angeklebt werden. Der Raum des Bohrloches sollte da auf dem LDR möglichst keinen Kleber abbekommen (nur rundherum). Am unteren Ende wird mit zwei kleinen Metallwinkeln etwa 1 mal 1 Zentimeter (die kann man sich zur Not aus irgend welchen Blechabfällen mit Säge ausschneiden und mit Zange biegen) und einem Durchgangsloch durch das Halterohr und einer M3 Durchgangsschraube sowie 2 Stück M3-Schrauben durch den Gehäuseboden (Ansichtbildchen kommt noch im nächsten Teil) - der Küvettenhalter am Boden des Gehäuses befestigt. Wenn man einen Drehteil hat, dann kann man den Fuß gleich belassen und kann ohne Winkeln am Gehäuseboden anschrauben So, wie das Photometer dann zusammengebaut wird und eine erste Voreinstellung durchgeführt wird, kommt im nächsten Teil. Mit Digitalanzeige baute Wilhelm Hasse das Photometer nach  Teil 4 - Löten für Anfänger Wenn schön langsam die Bauteile gesammelt sind, dann wird es Zeit sich in die "heisse Phase" des Baus zu wagen. Für Jene die noch keinen Lötkolben in der Hand hatten sind die nachfolgenden Zeilen, bevor es an den Zusammenbau und die Verbindung der Bauteile geht. Auf dem Nachfolgenden Bild sieht man die Utensilien denen man beim Löten begegnet: Hinten ein elektrischer Lötkolben, dessen Spitze auf über 200 Grad Celsius durch eine eingebaute Heizpatrone aufgeheizt wird. Vorne links Lötzinn - bestehend aus einem hohlen Draht aus einer Zinn-Blei- Legierung welche bei der Temperatur der Lötkolbenspitze leicht schmilzt und innen noch ein Flussmittel - Kollophonium - beinhaltet, dass es sich leichter im flüssigen Zustand um die zu lötenden Bauteile fügt. Nach Abkühlung gibt das eine feste und leitende Verbindung. Schaltdraht - um diesen anlöten zu können entfernt man die letzten Millimeter der Abschirmung Die elektronischen Bauteile haben unterschiedlich lange Anschlussdrähte Eine Lochrasterplatte - hier kann man wenn man mag die Bauteile gesammelt laut Schaltung zusammenlöten - und alle Verbindungen mit Schaltdraht herstellen - selber habe ich darauf verzichtet und die Bauteile entsprechend der Schaltung im Gehäuse an die jeweiligen montierten Teile gelötet (Potentiometer, Buchsen usw.)  Wie man Bauteiel auf der Lochrasterplatte lötet sieht man in den nachfolgenden Bildern: Bauteile laut Schaltung in die Löcher der Platte einstecken, auf der Rückseite gemäß Schaltung verbinden, verlöten durch Anhalten des heissen Lötkolbens an die Anschlußdrähte und anhalten des Lötzinns (zerfliesst) an die Anschlussdrähte, verlötetet Bauteile, nach Abschneiden der überstehenden Drahtstücke:      Für den Anfänger ist es vielleicht einfacher gleich direkt die Bauteile zu verlöten. Man brauct dazu nur 4 Hände. Eine hält den Lötkolben, eine das Lötzinn und die anderen Beiden Hände die zu verlötenden Bauteile Also ist es meist einfacher, dass man die zu verlötenden Bauteile einzeln die Anschlüsse verzinnt (also heisses Zinn mit dem Lötkolben draufgibt) und anschliessend einen Bauteil hinlegt und den anderen dranhält und beide so mit dem Lötkolben erhitzt, dass beide bereits verzinnten Anschlussdrähte durch das verflüssigte Lötzinn verbunden werden. Leichter geht es, wenn ein Bauteil so Anschlussösen hat (z.B. bei Potentiometer), da kann man den abisolierten Draht durchstecken und umbiegen dass er nicht herausfällt und dann verlöten.    Überstehende Drahtstücke kann man mit einem Seitenschneider (Zange) oder auch einer Schere wegzwicken.  So - das war ein Bisschen über löten - wenn das verdaut ist gehts dann an den konkreten Zusammenbau. Es ist vielleicht von Vorteil, dass man das Löten an Drahtstücken einmal übt, bevor man an den elektronischen Bauteile lötet. Der Spannungsregler ist da besonders heikel, weil er nur sehr kurz erhitzt werden soll, damit er nicht durch die Hitze zerstört wird. Teil 5 - Zusammenbau und Einstellung : Beim Aufbau geht man am Besten so vor, dass man alle am Gehäuse zu montierenden Teile (Halter, Potentiometer, Buchsen etc.) zuerst montiert; dann hat man schon genügend Möglichkeiten, die anderen Bauteile wie Widerstände und Kondensatoren an den entsprechenden Lötfahnen anzulöten. Geübte Bastler mögen die sehr genauen Beschreibungen der Teile übergehen, aber so Mancher wird z.B.: den Widerstandsfarbcode nicht genau kennen u.s.w. Meist besteht das Gehäuse aus 2 Teilen, dem Unteren Bodenteil und den Oberteil. Am unteren Bodenteil wird der Küvettenhalter (M) mit den im Teil 3 beschriebenen kleinen Winkeln mittels kurzer M-3 - Schrauben (Metrisches Gewinde mit 3 Millimeter Schraubendurchmesser) und Mutter befestigt. Jetzt misst man genau die Abstände und zeichnet am Oberteil den Kreisförmigen Ausschnitt an, durch den dann der Küvettenhalter (M) oben aus dem Gehäuse herausschaut. Nach einer kleinen Bohrung kann man diesen Kreis mittels Laubsägebogen ausschneiden und mit Rundfeile verfeinern, bis der Küvettenhalter genau durchpasst. Man bohrt dann noch die Löcher für die Befestigung der 2 Potentiometer und der Buchsen sowie der einen roten Leuchtdiode. Für die Potentiometer und Buchsen, welche durch Gewinde und Mutter am Gehäuse angebracht werden, bohrt man das Loch um ein paar Zehntel Millimeter größer; für den roten LED (EIN) bohrt man das Loch um 2 Zehntel Millimeter kleiner als der Durchmesser des LED, so kann er ganz streng sitzend durch die Gehäusewand geschoben werden und braucht keine weitere Befestigung. Bei den Potentiometern muss man meist noch die Drehachsen soweit kürzen, dass die Drehknöpfe bequem darauf montiert werden können. Ansicht:   So vormontiert beginnt man mit dem Einlöten der anderen Bauteile, wobei man nach der Schaltung vorgeht und die bereits eingebauten Teile am Besten abhakt: Die Buchse für das Steckernetzteil hat einen Kontakt, der außen wie ein Ring aussieht - das ist der Minus-Pol (-); der andere, der den Kontakt zur Spitze des eingesteckten Steckernetzteilsteckers herstellt ist der Plus-Pol (+). Vom Plus - Pol lötet man die Diode an, wobei der Strich in der Schaltung beim Symbol auch dem Strich der auf der Diode angebracht ist entspricht. Der Elektrolytkondensator (470 Mikrofarad), der jetzt eingelötet wird, hat normalerweise dem Plus - und Minuspol angeschrieben, sonst ist das Metallgehäuse der Minuspol. Der Kondensator mit 47 Nanofarad hat keine Polung und kann beliebig gepolt eingelötet werden. Auch der Widerstand von 680 Ohm (Farbcode: blau - grau - braun - gold oder silber), der vor der roten Leuchtdiode eingelötet wird, hat keine Polung. Die Leuchtdiode hat zwei Drahtanschlüsse, die wir mit Drahtstücken verlängern (anlöten) und dann an den Widerstand (680 Ohm) und an Minuspol anlöten. Die Diode muss richtig gepolt eingelötet werden, das ist aber kein Problem, nach dem Einlöten können wir das Gerät nämlich soweit schon ausprobieren und den Steckernetzteil anstecken - leuchtet die Leuchtdiode - ok, ansonsten nochmals ausstecken und die Anschlüsse der Leuchtdiode vertauschen. Dann wird in weiterer Folge der Spannungsregler eingelötet, wobei die Anschlussbelegung in der Schaltung skizziert ist und man dabei von der Seite der Anschlussdrähte auf den Spannungsregler schaut. Der 330-Ohm Widerstand hat den Farbcode: orange - orange - braun - gold oder silber. Beim grünen LED im Küvettenhalter muss man wieder die richtige Polung probieren. Die Anschlussdrähte an die Bauteile des Küvettenhalters entsprechend lang lassen, dass man das Gehäuse auch noch bequem öffnen kann. Der Farbcode des 10 Kiloohm-Widerstandes (10 000 Ohm) ist: braun - schwarz - orange - gold oder silber. Die Potentiometer haben 3 Anschlüsse, wobei der Mittlere jener ist, der in der Schaltung als Pfeil gezeichnet ist (Schleifer des einstellbaren Widerstandes). So, hat man alles eingebaut, dann kommt der spannende Moment, zum ersten Mal auszuprobieren ob alles funktioniert: Steckernetzteil wird angesteckt und die Potentiometer etwa in Mittelstellung gebracht. Dann steckt man das Digitalvielfachmessgerät mit einem Messbereich von 5 oder 10 oder 20 Volt Gleichspannung (mehr als 5 und weniger als 100 Volt, so bekommt man auf jeden Fall eine 3-Stellige Anzeige) an die Buchsen an. Jetzt kann man mit dem Potentiometer (GROB) recht genau die Anzeige auf Null bringen. Ganz genau auf Null kann man dann mit dem Potentiometer FEIN einstellen. Wenn das funktioniert ist das Gerät fertig - wenn nicht, muss man den Fehler suchen... oder hier anfragen. Jetzt kann man auch schon die richtigen Küvetten aussuchen: man füllt alle Küvetten mit Wasser und steckt eine nach der Anderen in den Halter. Man gleicht auf Null-Anzeige ab und dann dreht man die Küvette ganz langsam um eine Umdrehung. Dabei sollte im Idealfall die Anzeige auf Null bleiben - die Veränderung der Anzeige um "1" oder "2" ist noch akzeptabel (entsteht durch ungenau gegossene Glasküvetten) - Alles darüber mach die spätere Messung - insbesondere in den unteren Bereichen etwas ungenau. Hat man zwei genaue Küvetten, so ist man für den nächsten Teil gerüstet, der Kalibrierung und Messung; dieses sehr interessante Kapitel folgt alsbald. Man wird sehen, dass man Eigenbautests wie auch Kauftests (Tropftest) verwenden kann und dass in manchen fällen noch gemessen werden kann, wenn das Menschliche Auge schon nichts mehr sieht ! Teil 6 - Kalibrierung und Anwendungsbeispiele: Wenn das Photometer jetzt fertig und voreingestellt ist, dann kommt ein spannender Teil für die zukünftigen Messungen: die Kalibrierung. Das heißt die möglichst genaue nur einmalig erforderliche Einmessung von Messwerten und der Erstellung je einer Umrechnungstabelle (Umrechnungskurve) für den zu messenden Wasserinhaltsstoff. Was braucht man dazu: Kalibrierlösungen. Wenn man die Chemikalien in der Drogerie in kleinen Mengen bestellt, kommt man recht günstig - auch bei der Fa. Omikron kann man Kleinmengen recht günstig bekommen. Man stellt also die Kalibrierlösung z.B.: für Nitrat her und hat dann eine Lösung mit 1000 mg Nitrat pro Liter. Für den höchsten Messwert von 100 mg/Liter gibt man dann z.B.: 10 Milliliter in einen Messbecher und füllt mit destilliertem Wasser auf 100 Milliliter auf. Diese Verdünnung eins zu zehn ergibt dann die 100 mg/l. Für 50 mg/l verdünnt man wieder 1 zu 1 (50 Milliliter der vorigen Lösung mit 50 Milliliter dest. Wasser) usw. In gleicher Weise kann man auch Kalibrierlösungen für z.B.: Phosphat oder Eisen etc. herstellen. Hat man die Kalibrierlösungen fertig, so macht man die erste Messung mit den Chemikalien (Eigenbau oder auch fertig käufliche Testsets). Die Nulleinstellung des Photometers erfolgt mit destilliertem Wasser (bei Süßwasser) bzw. reines Salzwasser (bei Meerwasser) und mit den Chemikalien des verwendeten Tests, der dann die Färbung (oder eben meist keine Färbung) für den Nullwert, also Null Milligramm pro Liter des zu messenden Stoffes enthält. Mit gefärbtem Aquariumwasser werden die Messungen nicht gut funktionieren, da man gesonderte Kurven dafür aufnehmen muss. Mit klarem Aquariumwasser muss man je nur einmal eine Kurve aufnehmen Beispiel für Nullstellung: Man gibt zu der erforderlichen Wassermenge (dest. Wasser aus dem Baumarkt) gemäß dem verwendeten Wassertest die Chemikalien des Wassertests als ob man eine Messung durchführt – man misst praktisch den Wert Null und gibt dieses Messwasser mit Küvette in das Fotometer und gleicht auf Anzeige Null ab. Ist das Aquariumwasser selber etwas gefärbt, so kann man zur Erhöhung der Genauigkeit zur Nullstellung Aquariumwasser (ohne Zusätze) verwenden - bei gefärbtem Aquariumwasser werden sehr kleine Werte etwas ungenauer zu bestimmen sein. Anschließend kommen die gefärbten Proben nacheinander in die Küvette und in das Fotometer und ohne irgend eine Umstellung wird der jeweilige Messwert abgelesen und notiert. (also z.B.: Messlösung 100 mg/l - Anzeige 147 ...). Man macht einige Messungen und erhält dann die Messwerte für die Messkurve. Anwendungsbeispiele: (die selber aufgenommenen Kurven werden etwas anders ausfallen als die hier gezeigten) Die aus dem ersten Teil schon bekannte Meßkurve für Nitrat im Süßwasser mit dem Testset aus meinen Seiten Senkrecht Ablesung, waagrecht mg/l  Es sind noch Werte weit unter 10 (2) noch recht genau ablesbar. Der ideale Meßbereich liegt so von 5 bis 100 mg/l wobei auf 1 bis 2 mg/l genau abgelesen werden kann. Eisen mit dem Test aus meinen Seiten aufgenommen: Senkrecht der Ablesewert, waagrecht die mg/l  Man kann also etwa die auch mit dem Auge noch sichtbaren 0,1 mg/Liter messen. Phophat mit den Meßreagenzien aus meinen Seiten aufgenommen: senkrecht die Ablesung, waagrecht die mg/Liter  Die Meßkurve beeindruckt deswegen, weil noch Werte unter 0,1 mg/Liter abgelesen werden können, die man mit freiem Auge nicht mehr sieht. Die Ablesegenauigkeit ist sehr gut. Eisen mit dem Test von Dupla senkrecht wieder Ablesung, waagrecht mg/l  Dieser Test samt Messkurve macht noch Werte ablesbar, die sonst nur mit sehr teuren Messmitteln erreicht werden können. 0.02 mg/ Liter können noch sicher abgelesen werden ! So kann man also für alle seine Tests, die von veränderter Farbintensität abhängig sind, einmal eine Kurve aufnehmen und hat für immer die genaue Ablesung verfügbar. Die Kurven wurden übrigens mit dem Chemieprogramm Laborant gezeichnet. Kalibrierlösungen: Nitrat: 1,635 Gramm Kaliumnitrat werden mit dest. Wasser zu einem Liter gelöst. Diese Lösung hat dann einen Nitratgehalt von 1000 mg/Liter. Durch Verdünnung mit dest. Wasser wird die gewünschte Vergleichslösung hergestellt, z.B.: 10 Milliliter der konzentrierten Lösung wird mit dest. Wasser zu einem Liter verdünnt und enthält dann 10 mg/Liter Nitrat Ammonium (Ammoniak) 2,966 (3) Gramm Ammoniumchlorid werden mit dest. Wasser zu einem Liter gelöst. Diese Lösung hat dann 1000 mg/Liter Ammoniumgehalt. Durch Verdünnen mit dest Wasser die gewünschte Konzentration herstellen. Eisen (III) 8,634 Gramm Ammoniumeisen(III)-sulfat 12 Hydrat und ca. 15 Milliliter techn. Konzentrierte Salzsäure werden mit dest. Wasser zu einem Liter gelöst und enthält dann 1000 mg/Liter Eisen (III) Entsprechend verdünnen Phosphat 2,946 Gramm Natriumammoniumhydrogenphosphat werden zu einem Liter 3 prozentiger Kochsalzlösung gelöst und enthält dann 1000 mg/Liter Phosphat P2O5. Umrechnung: 1 mg P2O5 = 1,338 mg PO4 (3-) 1 mg PO4 (3-) = 0,747 P2O5 Die Beschäftigung mit dem Eigenbauphotometer war für mich ein recht interessant und in Zukunft auch eine große Hilfe; die Messmöglichkeiten reichen damit schon bald an Labormessmöglichkeiten heran! Die Genauigkeit ist beeindruckend hoch - der Vorteil gegenüber von Farbskalen ist eindeutig. Somit wünsche viel Erfolg beim Bau und der Anwendung. Für Fragen bin ich natürlich wieder gerne erreichbar. Beispiel einer Kalibrierung: 1.) Du schaltest das Fotometer ein. 2.) Du nimmst destilliertes Wasser und gibst es in den Messbecher für die Eisenmessung deines Messsets für Eisen und gibst wie im Test für Eisen beschrieben die Tropfen etc. dazu als ob du messen würdest. 3.) DU gibst dieses Messwasser in die Küvette des Fotometers und gibst die Küvette ins Fotometer und stellst mit dem Einstellwiderstand (Potentiometer) die ANzeige des Digitalvoltmeters auf Null. 4.) Du belässt alles und nimmst nur die Küvette hraus. 5.) Du misst in deinem Eisenmesset dann die vorbereiteten Kalibrierlösungen (z.B. für 0,1 mg/l, 0,2 mg/l, 0,5 mg/l und 1 mg/l) und schüttest jeweisls immer das jetzt gefärbte Messwasser in die gereinigte Küvette und gibts die Küvette ins Fotometer und ohne was zu verändern liest du den Wert am Digitalvoltmeter ab. Also z.B.: bei 0,1 mg/l = 3 Millivolt, bei 0,2 mg/l 7 Millivolt usw.) die Werte notierst du alle und kannst dann eine Kurve aufzeichnen wie im Muster oben etwa. 6.) Wenn du die Kurve hast brauchst du für dein Messset Eisen bei den nächsten Messungen nicht mehr kalibrieren sondern: Nullstellung wie oben beschrieben und anschliuessend Messung des unbekannten Wassers mit deinem Eisentest, dann wieder in die Küvette und ins Fotometer und anschliessend die Millivolt ablesen und in der Kurve nachsehen wieviel mg/l Eisen das sind - wenn du z.B. 7 Millivolt abliest sind es 0,2 mg/l. Bilder:

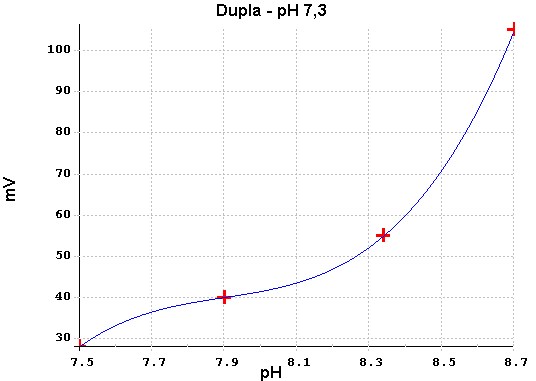

PH-Wert mit dem Photometer messen ! Bei den Messreihen im Zuge der Anwendung des Photometers kam mir dann noch der Einfall, dass doch auch durch Farbindikatoren gefärbtes Wasser der PH-Messung im Photometer ausgewertet werden könnte. Indikatoren, die einen sehr großen Bereich abdecken (z.B.: PH 4 bis PH 10) sind dazu ungeeignet, da sie einen Farbbereich über einige Farben (z.B.: rot - gelb - grün - blau) haben. Im Duplaprogramm gibt es aber auch 2 PH-Indikatoren, die eine Messung im Photometer erlauben (PH 7,3 und PH 6). Die Meßreihe ergab, daß man Ablesungen auf weniger als 0,1 PH genau durchführen kann. Ein gewisser Aufwand ist die Aufnahme der Meßpunkte, die mangels PH-Kalibrierlösungen in entsprechender Abstufung durch Vergleichsmessung mit einem (z.B. ausgeborgtem) elektrischem PH-Meter erfolgen können. Man beginnt bei der Vergleichsmessung z.B. mit einem Becher Leitungswasser, welches meist einen PH-Wert von über 8 hat und setzt dann tropfenweise etwas schwache Säure zu (das kann stark verdünnte Salzsäure von etwa 3 Prozent oder auch verdünnter Essig sein) und belüftet zwischendurch 3 Minuten stark mittels eines Ausströmersteins um das sich dabei entwickelnde CO2 auszutreiben. Als Lauge, für die Einstellung von höheren PH-Werten nimmt man z.B. tropfenweise stark verdünnte Natronlauge (etwa 3 Prozent). Den Nullpunkt am Photometer stellt man bei der PH-Messung mittels klarem Wasser ein (bei der späteren Messung im Aquarium mit Aquariumwasser).  Der Aufwand lohnt sich, denn in Zukunft kann man PH-Wert fast so genau wie mit einem elektronischen PH-Meter messen (Genauigkeit besser 0,1 PH-Stufen) nur daß das Gerät dazu viel billiger ist und keine regelmäßig zu ersetzenden Artikel wie die PH-Elektrode und Kalibrierlösungen Kosten verursachen. Im Bild ist die Meßkurve für den Seewasserindikator von Dupla zu sehen Viel Erfolg, Anton Gabriel Der Bau ist Ihnen zu komplex ? Die Kalibrierung zu aufwändig ? Das fertige Fotometer in einer weiterentwickelten Ausführung und fertig kalibrierten Tests gibt es hier: Fotometersets im Wasserpantscher-Shop Copyright und Urheberrecht bei Anton Gabriel Jede ausser private Verwendung nur mit schriftlicher Zustimmung |

|

|

Bauanleitungen Bauanleitungen |

Fotometer Fotometer |